データ活用の歩み:久保敏浩DX推進課長が語る、現場主導の組織変革

導入事例:信英蓄電器箔株式会社 様

長野県南箕輪村に拠点を置く信英蓄電器箔株式会社様は、コンデンサの中身となるアルミ箔の加工を手がけ、その高度なエッチング技術で世界最高ランクの製品を製造しています。同社は24時間350日稼働しており、生産の安定化と品質担保が重要なチャレンジとなっています。

そんな中、どのようにしてデータ活用を推進し、全社的な動きへと繋げていったのでしょうか。

今回は、取締役総務部長兼DX推進課長の久保敏浩様に、自主的な「BI推進委員会」の取り組みから始め、組織公認のDX推進組織設立までの歩みについてお話を伺いました。

「データはあるのに活用できない」閉塞感からの出発

ーーBI推進委員会発足のきっかけは何でしたか?

久保様:

そもそものきっかけは、社内にデータが大量にあるにもかかわらず、うまく活用しきれていないという課題感でした。現場では、どこに問題の原因があるのか、設備、製造、計画といった部門間の責任の所在が不明確で、真の原因が見えにくいという行き詰まり感がありました。また、コロナ禍以降、思った通りの業績が出ない状況も続き、各部門で閉塞感を感じていました。

そんな中、2023年4月に『Tableau』というツールを知りました。これを使えばデータをもっと活用できるのではないか、『カルチャー変革を起こしませんか?』という言葉に胸を打たれ、このデータの力で閉塞感を打破できるのではないかと思ったんです。

しかし、私一人が熱くなりすぎているだけではないかと思い、まず社内の各部門を訪ねて、資料やYouTube動画を見せながら「こんなすごいものがあるんだ。使ってみたいんだ」と話して回りました。そうすることで、自分の熱量と各部門の反応を確認したんです。幸い、私と同じ思いを持つ社員がいたので、社長にプロジェクト化を直談判し、2023年10月に半年間のお試し導入としてBI推進委員会を発足させることができました。

ーー「戦友」を見つけるのが重要だったと伺っていますが、どのようにメンバーを探されたのでしょうか?

久保様:

各部門へのヒアリングを通じて、当初は『Excelで十分』といった声もありましたが、最終的に一人のメンバーが賛同してくれました。彼はExcelをバリバリ使いこなし、ビジュアル的に訴える資料をすでに作っていたような人物です。彼もTableauの可能性は感じていたものの、『成果が出なかったら自分の責任にされるのは困る』という不安を抱えていました。そこで私が『責任は私が取るから、一緒にやってくれないか』と話したところ、彼は『それならTableauを使い倒しますよ』と言ってくれたんです。この言葉が、私にとって上申を決意する大きなきっかけとなりました。やはり、新しいことを始める際の不安を共有し、支え合える仲間を見つけることが重要だと感じました。

“あるべき姿”を一緒に描く伴走型スタイル

ーー成功事例を作るための活動内容はどのようなものでしたか?

久保様:

BI推進委員会が発足し、自力でTableauを導入したものの、1年経った時点では『Tableauの立ち位置の変化を感じない』『クイックウィンの実感ができない』『無理して使っている感から抜け出せない』といった課題がありました。最初の1年は、とにかくTableauに慣れてもらい、使えるようにすることが目的だったので、焦りはありませんでしたが、2年目をどう進めるかメンバーと共に悩んでいました。

そこで、キーウォーカーさんからの案内をきっかけに、相談することにしました。自分たちだけでは限界があると感じていたんです。本業と兼務のため、なかなか時間もがっつり取れませんでしたから。

私たちは、まず『ボトムアップで、活用できるもの、役に立つものを一つずつ作っていこう』という方針を立てました。その中で最もインパクトが大きいと考えたのが、『生産進捗管理』と『ロス分析』でした。日々、計画通りに生産が進んでいるのかを確認し、計画未達の原因となるロスを特定して潰していくことが、安定した生産には不可欠だと考えたからです。

キーウォーカーさんとの協業では、成果物をお渡しするのではなく、『あるべき姿を一緒に考えながら進めるスタイル』を取りました。具体的には、以下の活動を行いました。

• KPI(重要業績評価指標)の整理: 生産工程の各メンバーの役割を整理し、生産進捗管理とロス分析の前提となるKPIを明確にしました。

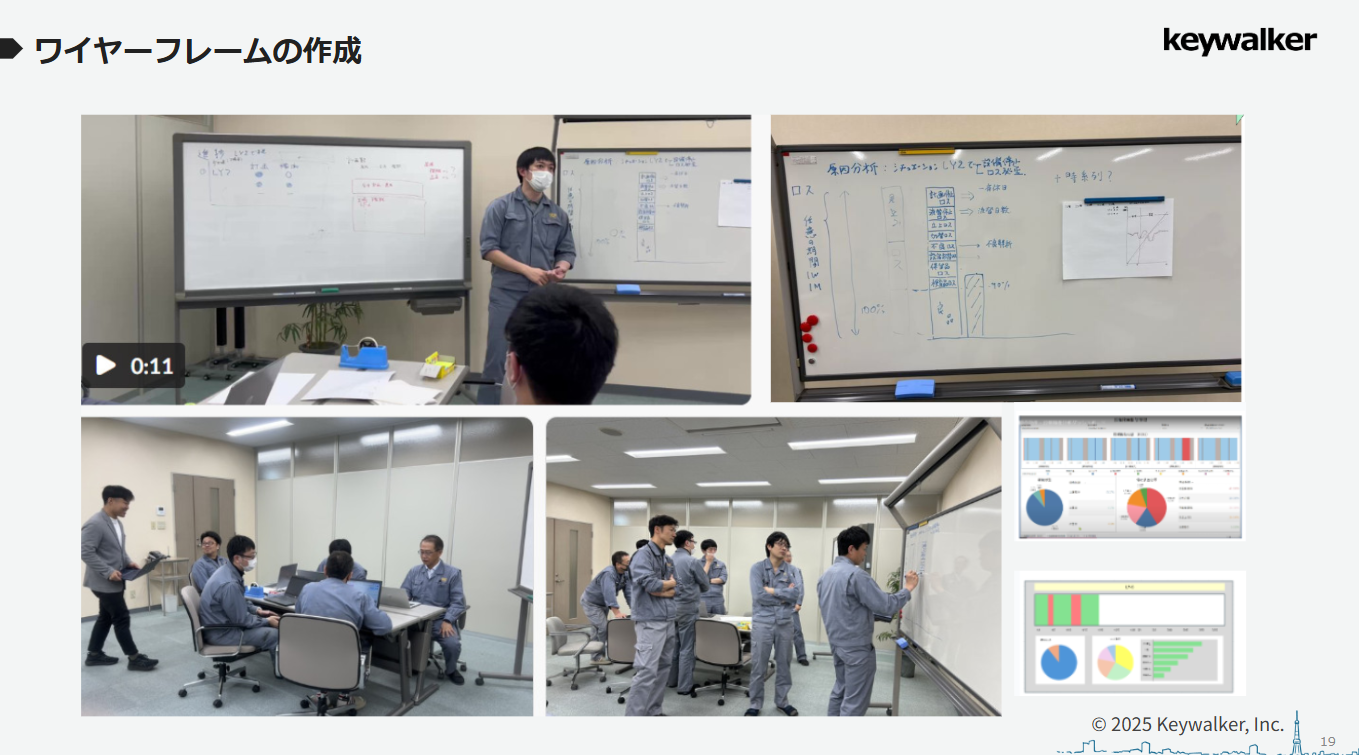

• アジャイル開発によるダッシュボード作成: MIROなどのオンラインホワイトボードツールを活用し、ワイヤーフレームの作成から始め、内製化を念頭に置いた共同チームによるアジャイル開発を進めました。

• データ基盤とガバナンスの基礎用語整理: DWH(データウェアハウス)やマスターデータ管理の意味を共に学びながら、目指すべきデータパイプラインの解像度を高めました。

特に印象的だったのは、ワークショップ形式でのワイヤーフレーム作成です。普段はなかなかできないような、ざっくばらんに意見を言い合える場が生まれ、『こういうアプローチが必要なんだ』と改めて感じました。外部の第三者が加わることで、忌憚のない意見交換ができ、方向性を定められたと思います。

役員や現場の反応としては、「見える化されたことで逃げ道がない」「想定外のロスに気づけた」という意見もあり、誰がどのように行動していくかという、アクションへの移行が次の課題だと認識しています。

継続・宣言・協力──DX推進を成功に導いた3つの鍵

ーーDX推進設立:会社公認活動に到達させるために、どのような苦労がありましたか?

久保様:

会社公認のDX推進課を設立するまでに、意識していたことが3つあります。

1. 「歩みを止めない」: プロジェクトリーダーである私は、常に先を見据え、スケジュールを徹底的に決めることを意識しました。BI推進委員会の定例会は年間計画で2週間に1回と決め、メンバーにはその2週間で何をしたかを必ず発言してもらいました。私自身も、メンバーや社長、他部署の部長、そしてキーウォーカーさんやTableauの担当者に相談しながら、常に先のことを考えて行動しました。

2. 「宣言してもらう!」: 四半期に一度、社長から課長までのメンバーが参加するBI推進委員会の報告会を設けました。導入当初からこれを設定することで、3ヶ月に1回は必ずTableauを使って報告する場を作ったのです。これにより、短いスパンで目標を宣言し、それに向けて行動し、結果を報告するというサイクルが確立され、非常に活動が加速しました。締め切りがあることで、懸命に取り組むタイミングが生まれたのです。

3. 「抱え込まないで行こう!」: 先ほども述べたように、私一人で全てを抱え込まず、常にメンバーや上司、外部の支援者(キーウォーカーなど)に相談するようにしました。正直なところ、活動の中で心が折れそうになることも多々ありました。しかし、相談できる相手がいたからこそ、歩みを止めることなく続けることができたのだと思います。

データで意思決定できる組織へ、これからの挑戦

ーーこれからの展望について教えてください。

久保様:

今回DX推進課を新設していただいた主な要因は、3年後に控える基幹システムの刷新の必要性でした。ただの情報システム課ではなく、あえてDX推進課としたのは、Tableauでのデータ活用も踏まえ、業務プロセスの見直しを通じて、現状の閉塞感や行き詰まり感を打破したいという強い思いがあったからです。

今後は、基幹システムを構築し、そこからデータウェアハウス(DWH)やデータマートを整備することで、誰でも同じデータを見て意思決定できる環境を目指します。それが整ってようやく、Tableauが本格的に活用できるようになり、真のデータドリブン経営が実現できると考えています。

私の最終的な目標は、『楽しく、夢中になりながら』データやTableauを活用できるような文化を醸成することです。変化には壁が伴いますが、面白く、楽しく、夢中になれるような組織を目指したいです。これからも、活力に溢れ、イノベーションが生まれるデータドリブン組織へと進化させていきたいと思っています。

ーー久保様のお話からは、楽しく夢中になりながら熱意をもって進める仲間作りの重要性が強く伝わってきました。信英蓄電器箔様のデータ活用の歩みは、多くの企業のDX推進担当の皆様にとって勇気づけとなるかと思います。この度はお時間頂きありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。