1. はじめに:Tableauの「予測」と「傾向線」で一歩先のデータ活用へ

みなさまは、仕事の中でデータを可視化した経験はありますか?現在、多くのビジネスシーンでデータの可視化が浸透しつつあります。しかし、ダッシュボードを見て「なぜこうなったか」を理解するだけでなく、「これからどうなるか」を考えるステップに進むことが重要です。Tableauで現状までの時系列グラフや棒グラフを可視化し将来に向けた意思決定は勘や経験を頼りに直感的に判断していませんか?

本記事では、Tableauの標準機能である「予測」と「傾向線」を紹介します。これらは専門的な知識がなくてもデータの動きやデータ間の関係性を分析するための機能です。本記事を読み進めることで、これらの機能がどのような統計的な処理に基づいているかを理解し、あなたのデータ活用を次のステップに進めるためのヒントを得られるでしょう。

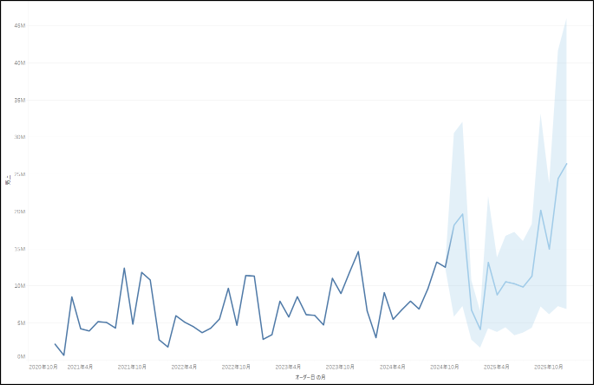

2. Tableauの「予測」機能:時系列データから将来を読み解く

Tableauでは、時間経過に伴う売上金額の変化といった時系列データにおいて未来の値を予測するときに【指数平滑法】(しすうへいかつほう)という統計手法が用いられます。

2.1. 指数平滑法の特徴

- 新しいデータの影響力が大きい : 予測の基となる観測データのうち、より現在に近いデータが予測により大きな影響力を持ち、現在から遠いデータになるほど予測に与える影響力は小さくなります。これにより、データのトレンドや季節性といった動向を捉えることができます。

- 短期予測への適性: 指数平滑法は、短期的な予測に特に有効で、トレンドの変化に敏感に追従する特性があります。

- 長期予測に不向き : 急激な市場変化や長期的な予測には対応しきれない場合があります。

- 外れ値の影響 : 外れ値*¹の影響を受けやすいという側面があります。

*1 : 他のデータから大きくかけ離れた特別な値のこと

2.2. Tableauの予測機能の特徴

- 自動最適化 : Tableauは、複数の指数平滑法モデルから最適なものを自動で選択し、予測の精度を高めるために自動で調整します。これにより、ユーザーは統計学の専門的な知識がなくても予測を得られます。

- 実装が容易 : 設定項目が少なく、実装が簡単なため、RやPythonなどのプログラミング知識がなくても手軽に扱えます。

- 処理が早い : 比較的シンプルな計算方法であるため、処理速度が速いです。

- 日付データが必須: Tableauの予測機能は、基本的に時間経過における変化を予測する機能になっているので、日付フィールドとメジャーがあるビューにのみ適用できます。

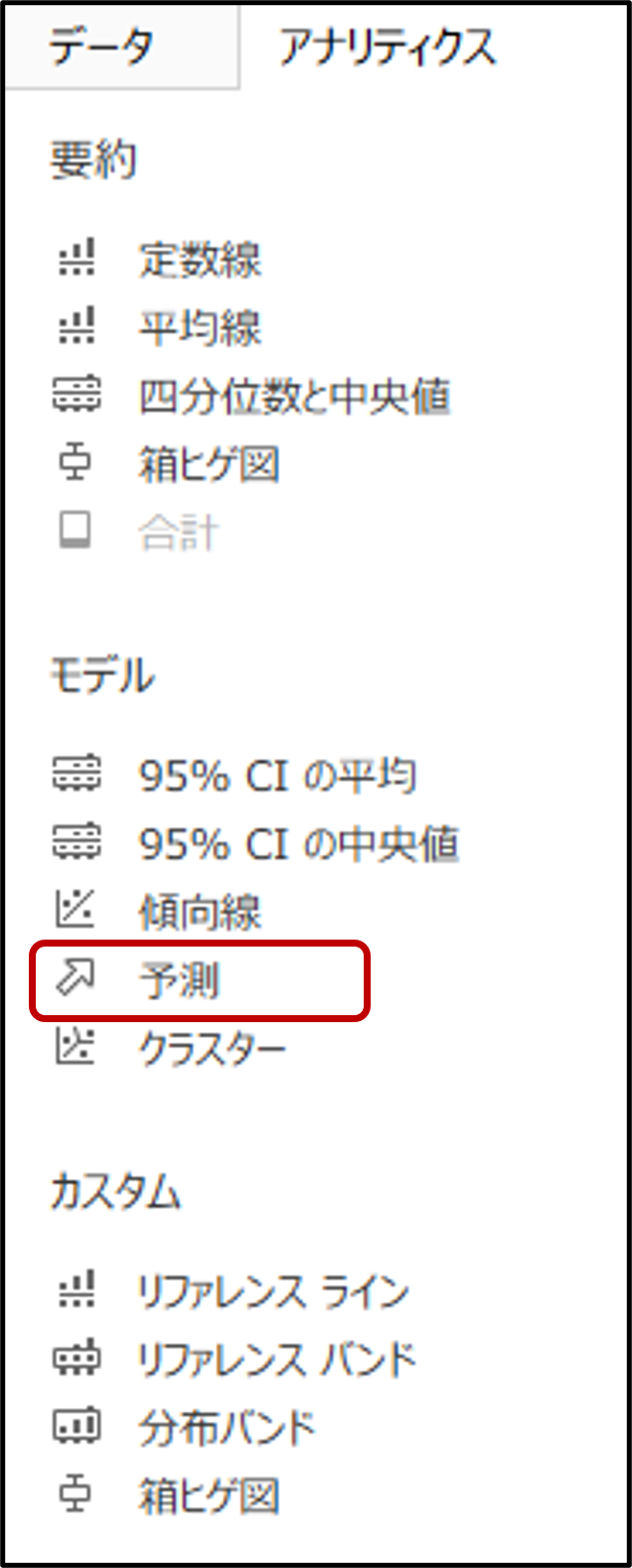

2.4. 予測機能の使い方

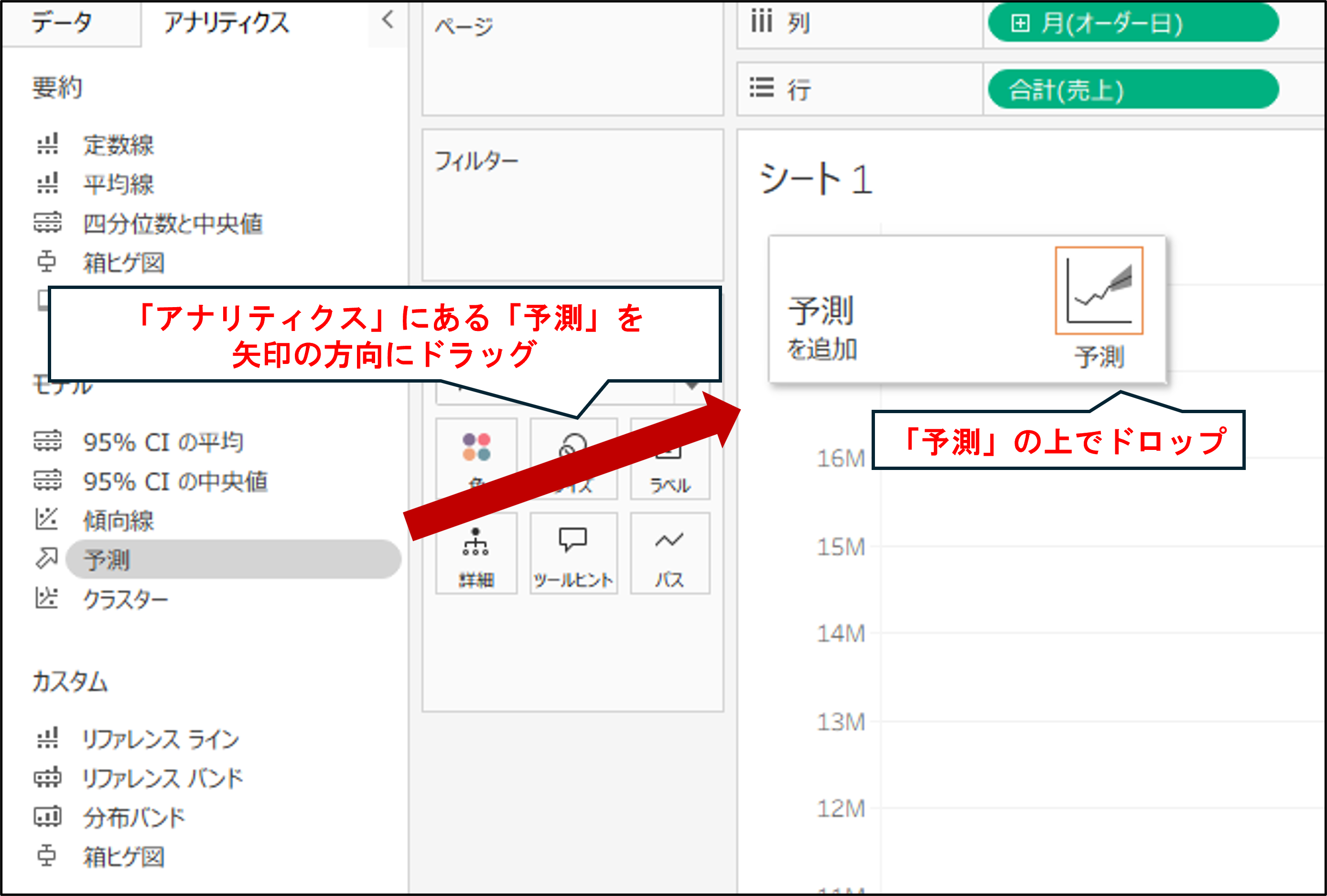

予測機能は、時系列データに基づいたグラフ(折れ線グラフなど)を作成した後、以下の手順で簡単に適用できます。

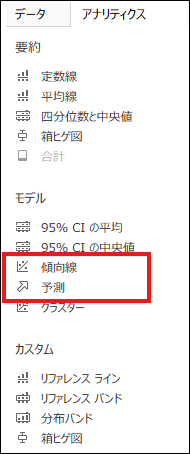

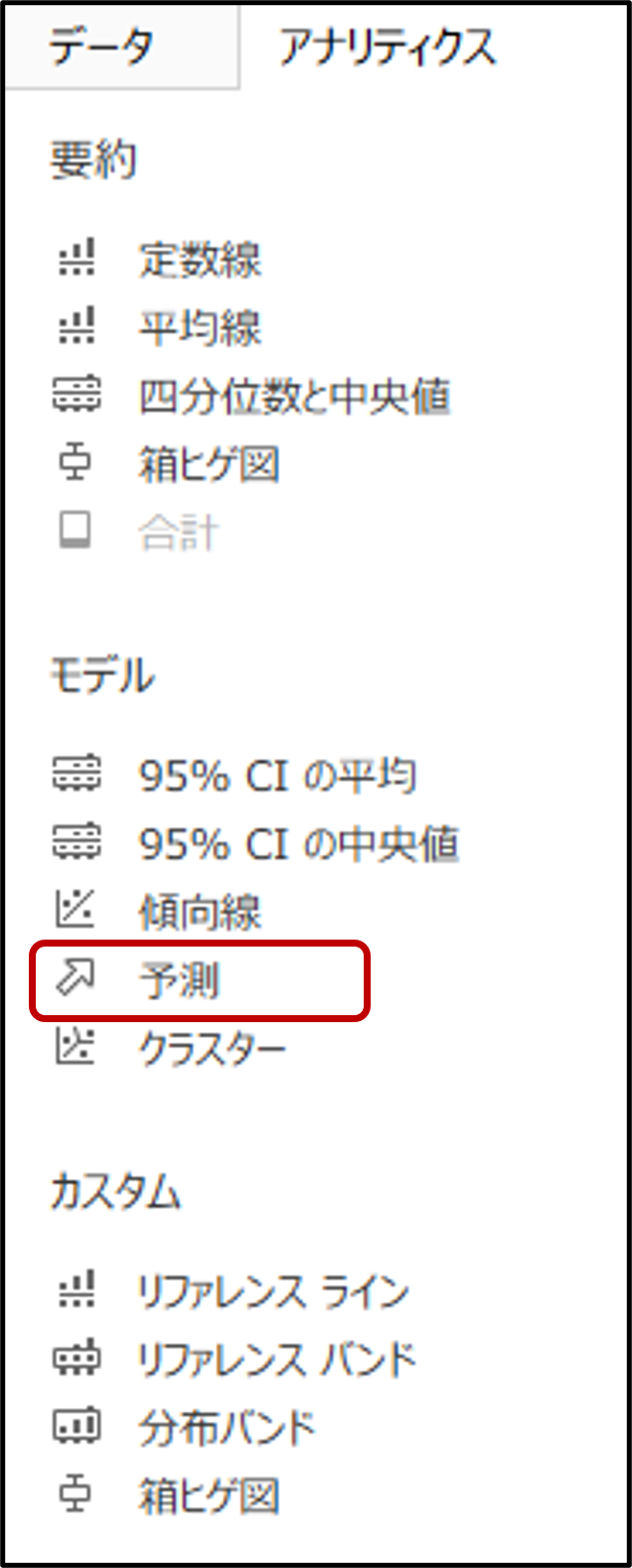

- Tableauの画面左側にある「アナリティクス」タブを開きます。

- 「モデル」セクション内にある「予測」を、ビューにドラッグ&ドロップします。

- 予測が自動で計算され、グラフに将来の予測値が表示されます。

- 予測設定を細かく調整したい場合は、予測された線の上で右クリックし、「予測」を選択して設定ダイアログを開きます。ここで、予測期間や信頼区間などを変更できます。

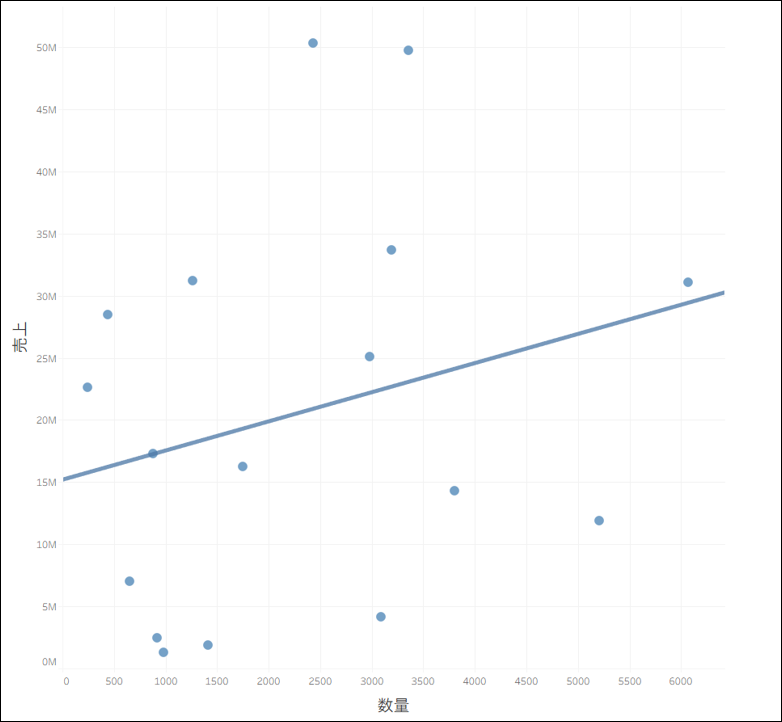

3. Tableauの「傾向線」機能:データ間の関係性を探る

Tableauの傾向線は、2つのメジャー(数値データ)の関係性を可視化するための機能です。アナリティクスパネルからドラッグ&ドロップするだけで、5種類の統計モデルに基づいた傾向線を描くことができます。

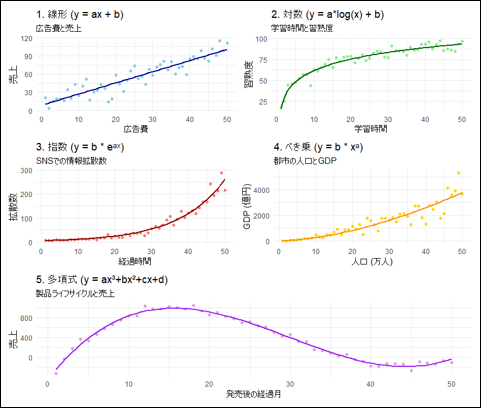

3.1. どのような統計モデルがあるか

- 線形(Linear):最も一般的な傾向線で、直線的な関係を表現します。例えば、広告費と売上のように、一方が増えれば他方も比例して増える(または減る)といった関係性に適しています。Tableauでは、1つの変数から結果を得る分析手法である単回帰分析の結果はこれにより得ることができます。

- 対数(Logarithmic):最初は急激に成長し、徐々に成長が鈍化するような関係を表現します。学習時間と習熟度の関係などが代表例です。

- 指数(Exponential):一方の指数の変化とともに急速に成長するような関係を表現します。SNSでの情報拡散数など、初期のデータが少なく、その後爆発的に増加するパターンに適しています。

- べき乗(Power):指数関数と似ていますが、乗数によって曲線の性質が変わります。都市の人口とGDPの関係など、特定のスケールで成長が加速するようなデータに有効です。

- 多項式(Polynomial):製品ライフサイクルにおける売上など、複雑な曲線的な関係を表現します。データが上がってから下がる、またはその逆のような、複数の山や谷を持つデータに適しています。

3.2. 傾向線の引き方

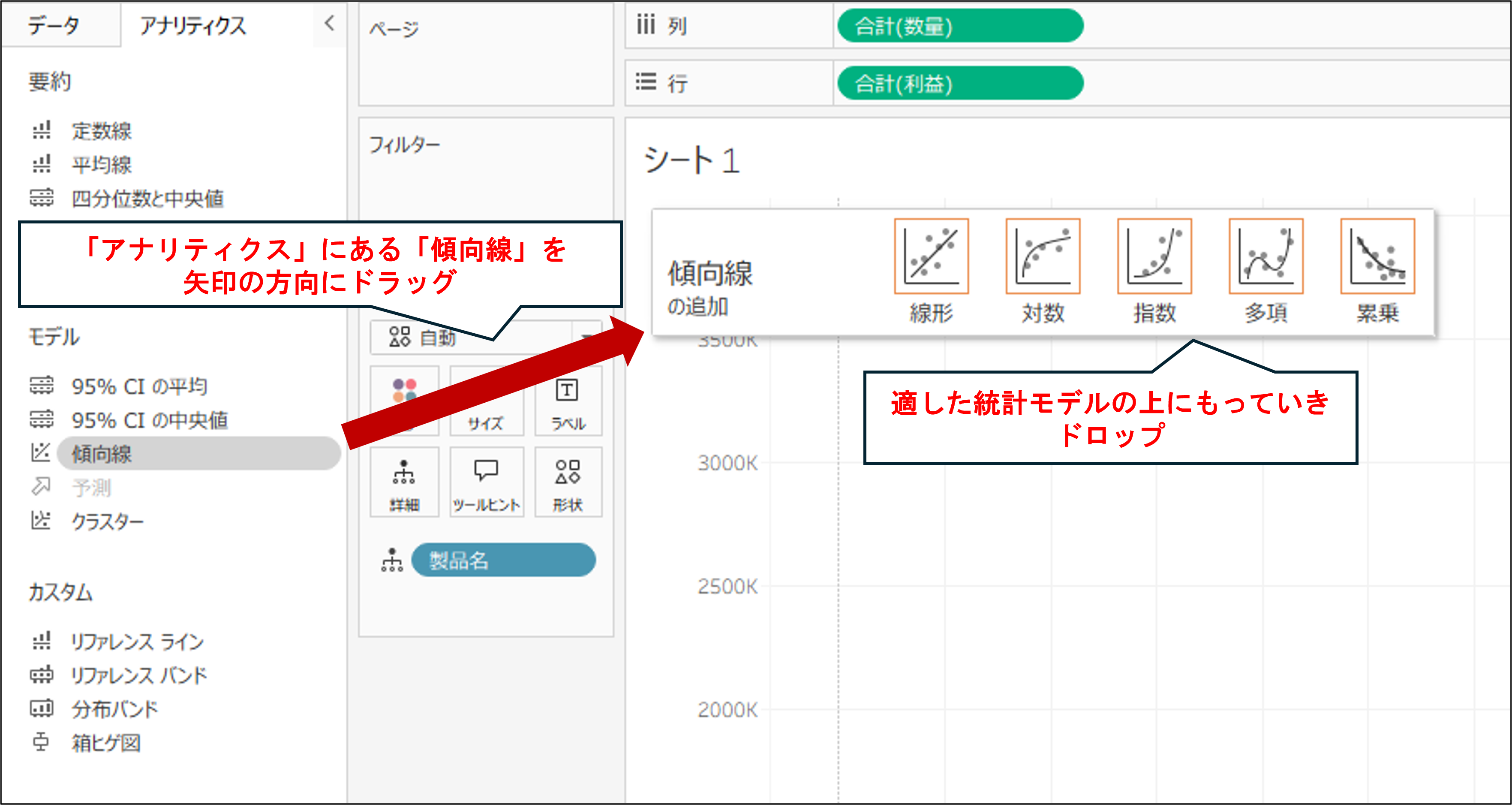

傾向線は、2つのメジャー(数値データ)を含むグラフ(散布図など)を作成した後に、以下の手順で追加できます。

- Tableauの画面左側にある「アナリティクス」タブを開きます。

- 「モデル」セクション内にある「傾向線」を、ビューにドラッグ&ドロップします。

- 傾向線が自動で描画されます。

- 傾向線の種類を変更したい場合は、傾向線の上で右クリックし、「傾向線の編集」を選択します。ここで「線形」「対数」「指数」「べき乗」「多項式」など、データの特性に合ったモデルを選択できます。

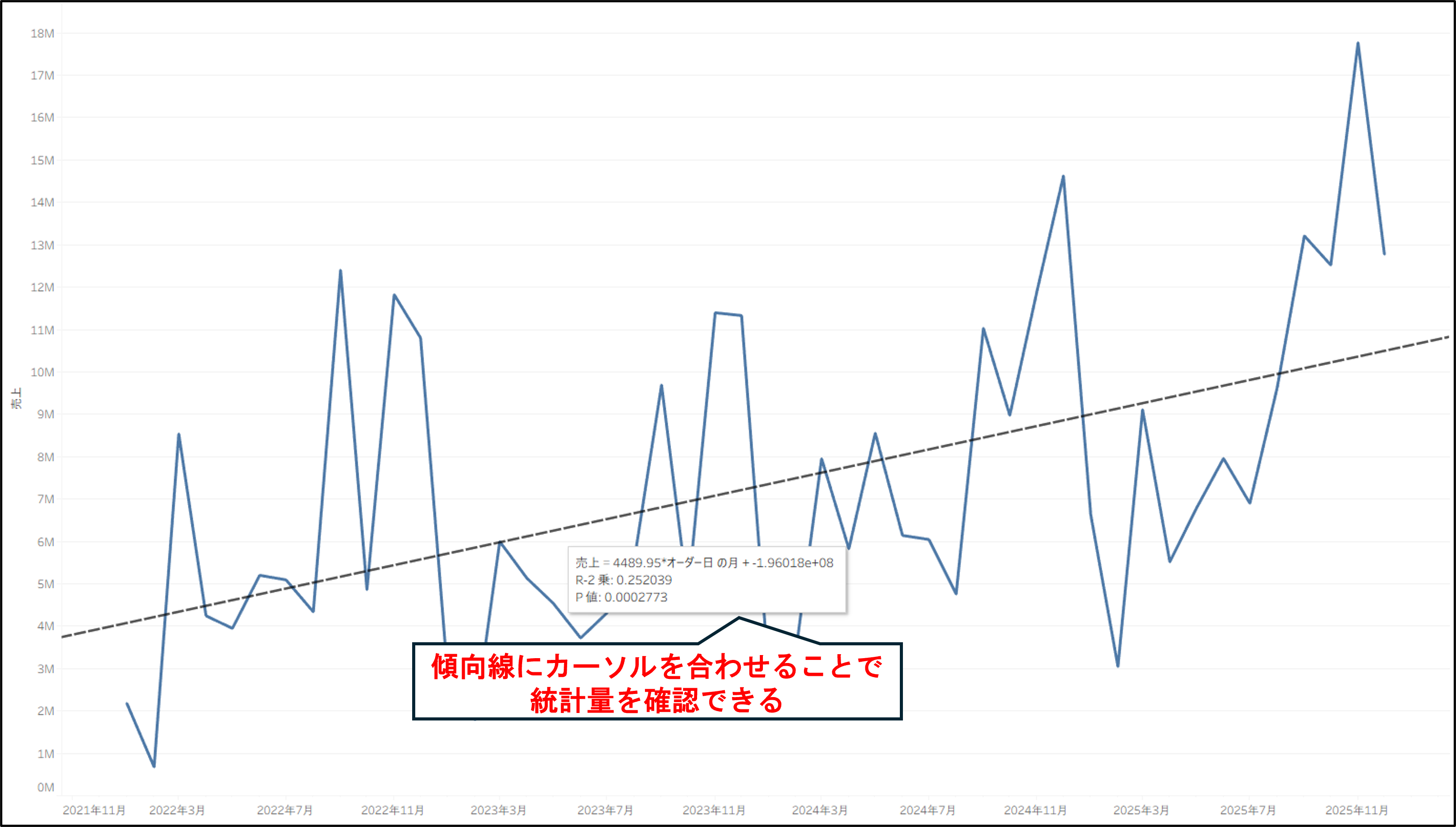

- 特定の傾向線の統計量(R二乗値*²やP値*³など)を確認したい場合は、傾向線にマウスカーソルを合わせると表示されるツールヒントで確認できます。

*2 : データのばらつきを、分析モデルがどれだけうまく説明できているかを示す値

*3 : 偶然では説明できない、意味のあるデータである確率を示す値

3.3. 活用の利点

- データ全体を一目で把握できる: 散布図に傾向線を追加することで、個々のデータポイントだけでなく、全体の傾向を直感的に把握できます。

- 外れ値を発見できる: 傾向線から大きく外れているデータポイントを見つけることで、異常値や特殊な事例を特定できます。

- 将来の結果を予測できる: 傾向線の延長線を見ることで、未知な部分の変化の傾向を予測する際の参考にできます。

3.4. 注意しなければならないこと

- 重回帰分析の限界 : Tableauは、複数の変数を考慮する分析手法である重回帰分析を表現することはできますが、ツールヒントに表示されるのは各単回帰分析の統計量(P値やR二乗値)のみです。複数の要因が複雑に絡み合うビジネス課題に対しては、Tableau単体では詳細な統計結果を比較・分析することが難しい場合があります。

- 信頼性の確認が必要 : Tableauは自動で傾向線を引きますが、その線がどれだけ信頼できるかは、統計量を確認する必要があります。これらの値が適切でない場合、その傾向線が示す関係性は偶然によるものであり、説得力に欠ける可能性があります。

4. まとめと今後のデータ活用展望

ダッシュボードによる現状把握の土台ができたら、次に進むべきは「将来の予測」と「データ間の関係性分析」です。Tableauの「予測」機能や「傾向線」機能は、専門知識がなくても高度な分析を可能にする強力なツールです。

これらの機能を最大限に活用するには、その背景にある統計的な原則を理解することが鍵となります。

- 「予測」機能は、指数平滑法に基づき短期的なトレンドや季節性を捉えるのに特に有効です。この機能を活用する際は、過去のデータだけでなく、ビジネスの知見を組み合わせることで、より現実的な予測を立てることができます。

- 「傾向線」機能は、データ間の相関関係を直感的に把握するのに役立ちます。その結果をより深く理解するためには、R二乗値やP値といった統計的指標を確認し、その関係性が偶然ではないことを判断する力が求められます。

Tableauの分析機能は、あくまでデータ活用の「第一歩」です。これらの機能で得られた結果をもとに「なぜそのような結果になったのか」を常に自問自答し、仮説を立ててさらに深く掘り下げていくことが、データに基づいた説得力のある意思決定につながります。単なる可視化に留まらず、一歩進んだデータ活用を行うことで、あなたのデータ活用を次のステップに進めてみてください。