なぜ今「データレイクハウス」が注目されるのか?

近年、AI(人工知能)の進化は目覚ましく、多くの企業がその活用を模索しています。しかし、AIがその能力を最大限に発揮するためには、その根幹となる「データ基盤」が何よりも重要です。

AIやBIツールが日々進歩していく中で、データを格納するデータ基盤の考え方やアーキテクチャも、技術の進歩に合わせてアップグレードしていく必要があります。

こうした背景から、従来のデータ基盤が抱えていた課題を克服し、AI活用時代のニーズに応える新しい概念として「データレイクハウス」が注目を集めています。この記事では、データレイクハウスについてまだ詳しく知らない方に向けて、その基本的な概念や従来のデータウェアハウス(以降DWH)を基本とした構造と何が違うのかを、一般的なモデルを使いながら分かりやすく解説します。

※本記事の各概念や用語の説明・比喩表現は理解のしやすさを重視して記載しており、一部厳密な正確性、または詳細の定義説明に欠けた記述があります。あくまで基礎的な概念を理解する助けとしてご認識ください。

データ基盤を「図書館」で例えてみる

技術的な解説に入る前に、イメージを掴みやすくするため、「データ基盤」を「図書館の運営システム」に例えてみましょう。データ基盤とは、つまるところ「いかにして多様な情報を収集し、それをいかに効率よく利用者に届けるか」という、図書館の運営思想にも通じるものです。

まず、図書館が扱う「情報」そのもの(=データ)には、大きく分けて2種類あると定義します。

- 古文書・未整理の寄贈書 (生データ / 非構造化データ): 粘土板、羊皮紙(ようひし)の巻物、手書きのメモ、写真など。形式も言語もバラバラで、そのままでは内容の把握が困難な情報源です。

- 活字化された書籍 (構造化データ): 「古文書」を解読し、標準的なフォーマット(例:文庫本)に書き写し、目次や索引を付与したもの。検索や内容の比較が容易な、整理済みの情報です。

この2種類の「情報(データ)」を、従来のシステムと新しいシステムがそれぞれどう扱っているのかを見ていきましょう。

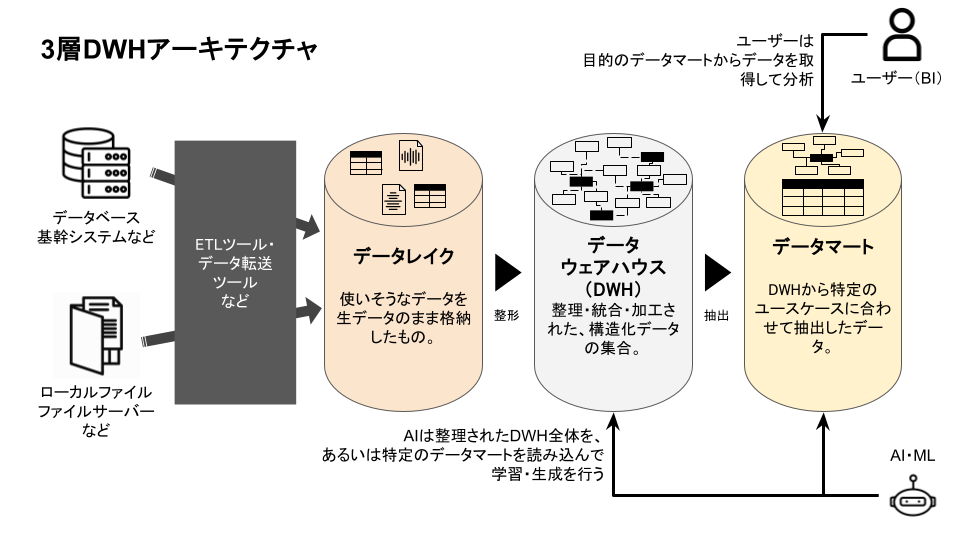

従来のモデル「3層DWHアーキテクチャ」の一般的な構造

まず、比較対象として従来の「3層DWHアーキテクチャ」について解説します。(なおこの名称は筆者が便宜上用いるもので、正式に用いられる名称ではないことには留意してください)

「旧来の図書館システム」

これは、例えるなら「旧来の図書館システム」です。機能ごとに建物や部屋が明確に分かれている古典的な図書館の姿を想像してください。

- 古文書庫 (データレイク): あらゆる「古文書(生データ)」を、解読も分類もせず、将来の利用に備えて「そのまま」の形で保管しておく巨大な収蔵庫です。解読された「文書」も未解読の「粘土板」もまとめて、まずここに格納されます。

- 大図書館 / 中央開架書庫 (DWH): 「活字化された書籍(構造化データ)」だけを、主題別に分類・整理して整然と配架した中央図書館です。書籍には番号が振られ、保管場所なども含めて整理されており、信頼性が高く高速に検索できます。ただし生の「古文書」は本棚におけるものではないためここに置くことができません。

- 本棚 / 閲覧室 / 特集コーナー (データマート): 「大図書館」の蔵書から、特定の主題に必要な「活字本」だけを抜き出して集めた本棚や、小規模な閲覧室をイメージしてください。例えば「古代エジプト人の生活に関してはこの本棚を見ればよい」といった具合で、ユーザーは目的に応じて特定の場所を閲覧すれば簡単に欲しい情報を得られます。

- 司書による解読と配架 (ETLプロセス): 書物を「古文書庫(データレイク)」を経由し「大図書館(DWH)」へ本を移すための作業。各所から書物を書庫に持ってきて(Extract)、古文書を解読し活字本に書き写し(Transform)、書庫に並べる(Load)という、時間と専門技能を要する工程です。

従来の3層DWHアーキテクチャ(一般的なモデル)

この「旧来の図書館システム」の例えを踏まえて、実際のアーキテクチャ図を見てみましょう。ここで説明する構造はあくまで「一般的なモデル」としてご理解ください。組織によって言葉や構造の認識は異なる場合があります。

- データレイク: (例:古文書庫)様々なデータソースから抽出された「生データ」を、そのままの形式で格納する場所です。

- DWH: (例:大図書館)データレイクに格納された生データから、分析に必要なものを選び出し、整理・統合・加工した「構造化データ」を蓄積する場所です。

- データマート: (例:専門書架)DWHに蓄積されたデータ群から、特定のビジネス目的やユースケースに合わせてさらに抽出・集計したデータセットです。

DWHの主な役割と、AI時代における課題

DWHの主な役割(メリット)は、社内に分散したデータを一元管理し、分析しやすい形に「構造化」して蓄積することです。データが整理されているため、BIツールによる高速な集計やレポーティングが可能になります。 これは、図書館の「一般の閲覧者 (BIユーザー)」が、「大図書館(DWH)」や「専門書架(データマート)」で整理された「活字本(構造化データ)」だけを読んで、信頼できる報告書を作成する様子に似ています。

しかし、AI時代においてはこの構造に課題が生じます。 AIの活用、それは例えるなら「高性能古代言語分析マシン」を導入するようなものです。一度に大量の古文書を読み取って解読もして、要約したり新たな発見を生み出したりできます。このマシンの能力を最大限発揮するためには「古文書庫(データレイク)」にあるすべてのデータ(非構造データも構造データもすべて)を直接解読・分析したいのです。

ですが、従来のシステムでは「大図書館(DWH)」と「古文書庫(データレイク)」は別の建物です。AIの学習・分析に必要な「非構造化データ(古文書)」はDWHの分析プロセスから外れてしまい、分析用の「構造化データ」とAI学習用の「非構造化データ」が分断(サイロ化)してしまいました。

加えて、DWH(大図書館)はあらかじめ分析目的(本の分類法)を定義し、それに沿ってデータを加工・格納する「スキーマ・オン・ライト」という特性を持っています。そのため、定義されていない新しい分析(分類法にない古文書の分析)に対応しづらいという柔軟性の課題もありました。

「データレイクハウス」の一般的な構造

前述の課題を解決するために登場したのが、データレイクとデータウェアハウスのいいとこ取りを目指したモデル「データレイクハウス」です。

新しい図書館システム

これは、例えるなら「新式の図書館システム」です。思想は、「古文書庫(データレイク)」の柔軟性と、「大図書館(DWH)」の管理性・高速性を、一つの建物(システム)で両立させることです。

- 目録付き・巨大電子書庫 (データレイクハウス): すべての情報は「古文書(生データ)」のままで一元的に保管します。これを電子データとして端末からアクセスできるようにしています。ただし、その古文書が「どこにあるか」という情報を記録した強力な「目録」を、書籍と同様に扱うことがこの書庫の特徴です。

この「新式の図書館システム」は、利用者のタイプが異なっても「同じ書庫(単一のデータソース)」を参照できるのが特徴です。

- 一般閲覧者 (BI): 従来の図書館と同じように書籍を探すことができます。書籍はそのまま電子データを閲覧し、また未翻訳の古文書についても「目録」を通じてシステムが瞬時に “活字化して見せてくれる” 画面(構造化データ)を読むことが可能です。

- 高性能古代言語分析マシン (AI): 「目録」を通じ、元の “古文書の電子データ”を直接読み込みます。構造データも非構造データもまとめてほしい情報を一つのポイントから読み込めるため、書庫内のあらゆるデータを対象に様々な分析が可能になります。

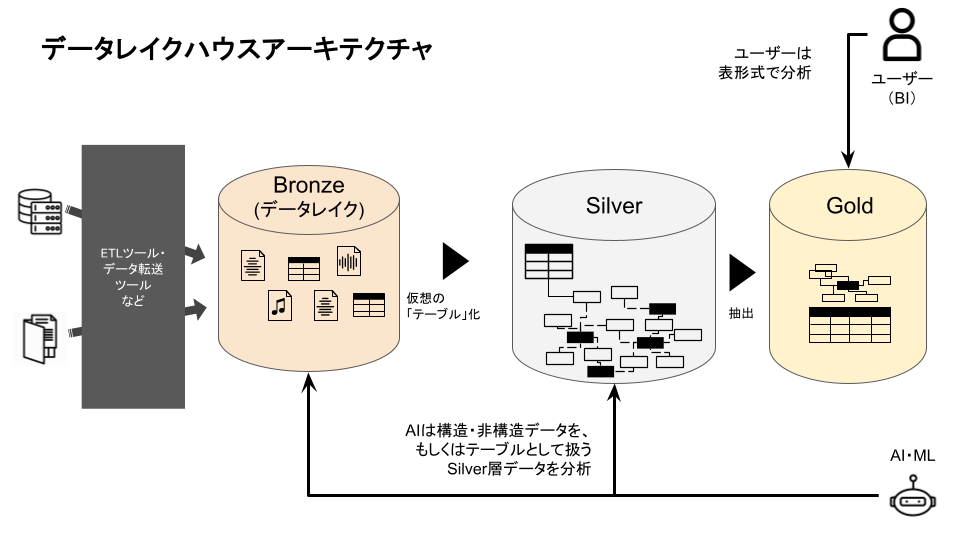

データレイクハウスのアーキテクチャ(一般的なモデル)

この例えを踏まえて、アーキテクチャ図を見てみましょう。データレイクハウスの一般的なモデルとして、「メダリオンアーキテクチャ」と呼ばれる構造を紹介します。これは、データの品質(例:古文書→解読済み→要約済み)に応じて層(Layer)を分けて管理するのが特徴です。

- Bronze (ブロンズ) 層: ソースからの「生データ(古文書)」をそのままの形式で取り込んだ層です。構造化・非構造化を問わず、すべてのデータがここに格納されます。従来のアーキテクチャにおけるデータレイクに相当する役割を持ち、データレイクハウスアーキテクチャでも「データレイク」と呼ばれることがあります。

- Silver (シルバー) 層: Bronze層の生データファイルに対し、クレンジングや形式の統一を行います。重要なのは、データを物理的に複製して別のDWHにロードするのではなく、ファイルへの参照情報やメタデータ(目録)を付与することで、あたかも「仮想的なテーブル」として扱えるようにする点です。

- Gold (ゴールド) 層: Silver層のデータを基に、特定のビジネスニーズ(BIレポート、AI/MLの学習データセットなど)に合わせて集計・加工した「付加価値が高い」データ層です。従来の「データマート(専門書架)」に近い役割を持ちます。

データレイクハウスが持つ4つの大きなメリット

このアーキテクチャにより、データレイクハウスは以下の4つの大きなメリットを提供します。

1. データを取り扱いやすい

データはテーブル形式で扱えるため、DWHで行うようなSQLを用いたデータ加工やBIツールでの分析を従来の通りに行うことができます。非構造化データに対してもこれまでと同じように分析・加工が行えるのはデータレイクハウスの明確な利点といえます。

2. データの一元管理(サイロ化の防止)

データレイク(非構造化データ)とDWH(構造化データ)の機能が単一のプラットフォームに統合されます。これにより、AI/ML用のデータ(古文書)とBI分析用のデータ(活字本)が分断されるのを防ぎ、データ管理の目線でも利点があると言えるでしょう。

3. 高いコスト効率と柔軟性

データレイクハウスでは、DWHのような専用ストレージではなく比較的安価なクラウドのオブジェクトストレージ(巨大な書庫)を利用します。また「ストレージ」と「コンピュート(解読・分析能力)」が分離しているため、リソースを個別に最適化できます。

4. AI・機械学習(ML)との高い親和性

前述の通り、AIはBronze層の生データ(古文書)にも、Silver層のテーブルデータ(目録経由の活字本)にも、同じ基盤上で直接アクセスできます。

DWHとデータレイクハウスの違い

ここまでの説明で、両者の違いがより明確になったかと思います。技術的な違いを2点、整理します。

違い①:非構造化データの扱いの柔軟性

- DWH: 分析用に整形された「構造化データ(活字本)」を格納するのが主な役割でした。非構造化データ(古文書)は扱えず、データレイクに置かれたままデータが分断されていました。

- データレイクハウス: Bronze層に、構造化・非構造化を問わず全てのデータ(古文書)をまず受け入れます。AIは非構造化データもテーブルデータも、同じ基盤上でシームレスにアクセスできます。

違い②:「仮想テーブル」によるデータ管理

- DWH: データをDWH内の特定のテーブル形式に「物理的に」ロード(コピー)して管理します。(例:古文書をすべて活字本に書き写し、別の書庫に並べ直す)

- データレイクハウス: これが最大の特徴です。安価なストレージ(データレイク)上にある生データファイル(古文書ファイル)に対し、メタデータ(目録)を付与します。

この仕組みにより、実体はファイルのままでありながら、分析ツール(SQLやBIツール)からはあたかも「仮想的なテーブル(活字本)」として認識・操作できるようになります。これこそが、データレイクの柔軟性・低コスト性と、DWHの信頼性・分析のしやすさを両立させる技術的な鍵となります。

よくある質問

Q1. どんな企業がデータレイクハウス導入を検討すべきですか?

A1. メリットを踏まえると、特に以下のようなニーズを持つ企業は導入を検討する価値が高いです。

- AI・機械学習(ML)を本格的に活用したい企業 AIモデルの学習に必要な「非構造化データ」と、BI分析用の「構造化データ」を単一の基盤で扱いたい場合に最適です。

- 多様なデータソースを一元管理したい企業 IoTのセンサーデータ、Webログ、SNSのテキストなど、形式の異なる膨大なデータを収集・分析する必要があり、データのサイロ化を防ぎたい企業に適しています。

- コスト効率と柔軟性を両立したい企業 データ量は膨大だが、分析の頻度や負荷に波がある場合、ストレージとコンピュートを分離できるアーキテクチャがコスト最適化に貢献します。

Q2. すぐに従来の3層DWHアーキテクチャから移行すべきですか?

A2. 必ずしもデータレイクハウスが全てのケースで最適解になるとは限りません。既存のDWHがビジネスニーズを十分に満たしている場合、無理に移行する必要はないかもしれません。

また、データレイクハウスの導入・運用には新しい技術スタックの理解が必要であり、いきなり全社的な基盤を置き換えるのは困難な場合が多いです。まずは特定の部門やプロジェクトで「スモールスタート」する、あるいは「技術検証(PoC)」から始めて、その価値や運用ノウハウを確かめるのが現実的な選択肢となります。

まとめ:AI活用を見据えたデータ基盤の第一歩

本記事では、AI時代の新しいデータ基盤の概念として「データレイクハウス」を、従来の3層DWHアーキテクチャと比較しながら、図書館の例えを交えながら解説しました。

AIやBIといったツールや技術が急速に進歩している今、その根幹ともいえるデータ基盤についても、従来の考え方を見直し、アップデートしていくことが重要です。

まずは、こうした新しい技術や概念について「知ること」、そして「興味を持つこと」が、データ活用を成功させるための大切な第一歩となります。

なお本記事では詳細を割愛しましたが、こうしたデータレイクハウスの実現(特に「メタデータ」の仕組み)は、Apache Icebergに代表される「オープンテーブルフォーマット」と呼ばれる技術によって大きく支えられています。ご興味のある方は、ぜひ次のステップとして調べてみてください。

この記事が、データ基盤学習の一助となれば幸いです。