はじめに

「そのダッシュボード、本当に使われていますか?」

キーウォーカーでは、ユーザーが迷わず、迅速に、必要な洞察を得るためのダッシュボード設計を追求しています。本記事では、私たちデザインチームが実践するダッシュボードのチェックポイントを、「ユーザー視点の徹底」と「ビジネス成果に繋がるデザイン」という観点から公開します。

このチェックリストを実施することで得られる効果

キーウォーカーのデザインレビュー基準を導入することで、以下の効果が得られます。

活用率と定着率の向上

「一生懸命見ない」ユーザーでも迷わない導線とデザインが実現することで、ダッシュボードへのアクセス頻度と継続利用率が向上します。

意思決定のスピードと精度の向上

不要なノイズ(罫線、多すぎる色など)が排除され、情報密度が最適化されることで、ユーザーは最短時間で必要な洞察を得られます。これにより、データ誤認に基づく誤った判断リスクを低減します。

デザイン品質の基準確立と属人化解消

チェックリストに基づいたレビューを導入することで、レビューのブレや品質の属人化を防ぎます。結果として、組織全体で高品質なTableauダッシュボードを安定して供給できます。

レビュー開始前に:視点をリセットする

優れたレビューは、「視点をリセットすること」から始まります。あなたは今、作り手の目線でダッシュボードを見ていませんか?

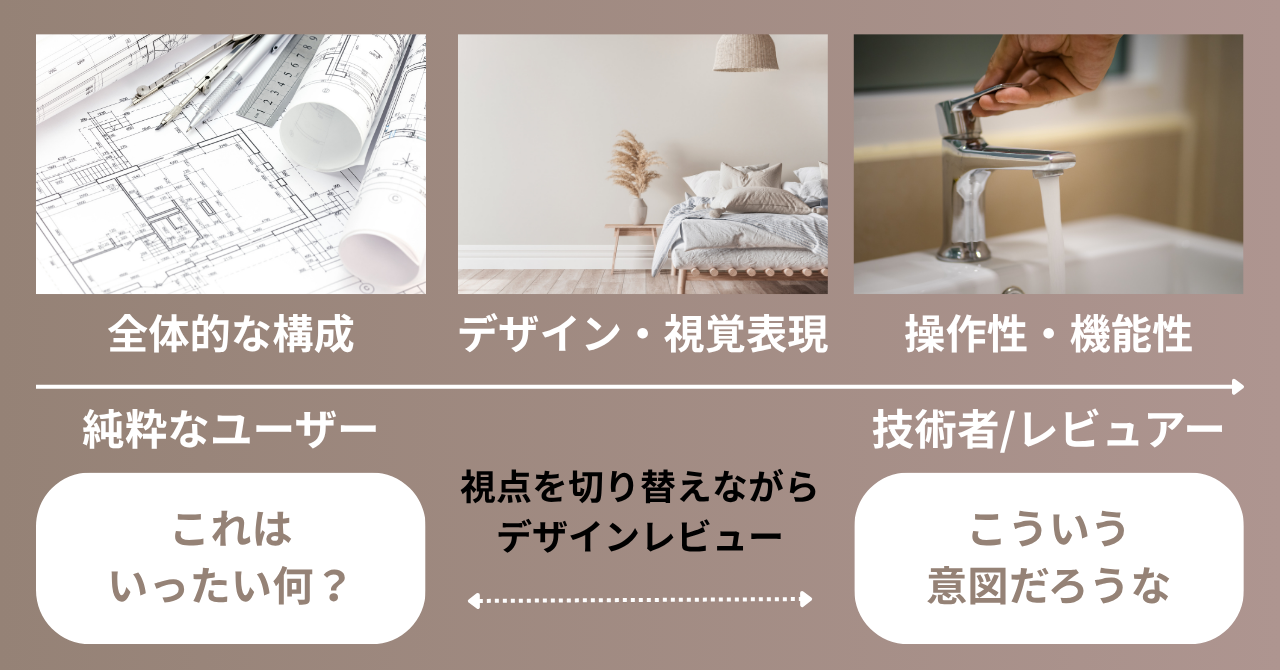

私たちの基本スタンスは「一生懸命見ない」ことです。これは、ユーザーはあなたの意図を汲んでくれないという前提に立ち、初見のユーザーが迷わないかをチェックするためです。弊社のレビューは、この「ユーザー起点」の原則に基づき、以下の3つのフェーズに沿って行われます。

- フェーズ1:全体的な構成

- フェーズ2:デザイン・視覚表現

- フェーズ3:操作性・機能性

このプロセスに従うことで、主観的なレビューでは見つけられない、見づらい・使いにくい・分かりにくいといった「認知の摩擦」を発見することができます。

それでは、具体的なレビュープロセスに入りましょう。

ダッシュボードレビューの視点・流れ整理

0.心構え・スタンスなど

- 最初は純粋なユーザーとしての視点で見ること。

- 多くのユーザーは一生懸命ダッシュボードを理解してくれようとはしないため、初見で良く分からないなら、何かデザイン構成上に問題があると捉える。

- 徐々に技術者/レビュアーとして作成者の「意図」を推測し、改善点を特定・提案する流れを意識する。

1. 全体的な構成のチェックリスト

初見・ユーザーとしての全体感の把握

- 1.説明を読まずにダッシュボードを見る。(一生懸命理解しようとしない)

- 2.「これはいったい何?」という気持ちで、タイトルから目的を把握する。

- 3.パッと見の印象(詰め込み過ぎてないか、散らかっていないか、派手すぎないか、情報量がスカスカ・詰まりすぎてないか)を確認する。

- 4.スペースに対する情報量のバランス(スカスカ/詰まりすぎ)を意識し、サイズの調整や情報の取捨選択を提案する。

情報取得の導線と流れの確認

- 5.自然な流れ(上から下、左から右など)で視線を流し、スムーズに情報を得られるか。

- 6.ブロックごとの区切りや情報の固まり感があり、視線を流しやすく整理されているか。

- 7.余計な要素(罫線、不要な軸目盛・凡例など)が含まれていないか、足りない情報がないか。

個別のシート/グラフの確認

- 8.各シートのタイトルと内容が合致しているか。

- 9.何を可視化したいかの意図が伝わるか、グラフが適切か。

- 10.初見で各グラフの見方がわかるか。

全体のデザイン・一貫性の再確認

- 11.全体を通して色に一貫性があるか、目がチカチカしないか。

- 12.配置のズレがないか。

2. デザイン・視覚表現のチェックポイント

ダッシュボードサイズ

- 13.複数ダッシュボードがあれば、すべてのダッシュボードサイズが同じか。

- 14.普段使用するPCで見づらくないサイズか。

タイトル・ラベル

- 15.タイトルが何のダッシュボードか明確であり、最初に目に入るか。

- 16.各グラフのタイトルと内容が合致しているか。

- 17.名称がコード名だけでなく、分かりやすいか。

- 18.フォントの種類にバラつきがなく、読みやすい書体とサイズで統一されているか。

- 19.フォントの色・太字の強調を多用せず、必要な部分のみが強調されているか。

色使い・視認性

- 20.全体の色数を使いすぎていないか。

- 21.意味のある、統一的な色の使い方をしているか。

- 22.グラフ・文字の情報量は適切か。

- 23.コントラスト比など視認性は問題ないか。

- 24.高彩度の色を使用する場合、色の持つ意味と実態に齟齬がないか(JIS安全色基準の考慮がされているか)。

- 25.色覚異常の見え方を考慮しているか(公開範囲が広い場合)。

アイコンを使用している場合

- 26.無意味に多種類のアイコンを使用していないか。

- 27.アイコンの持つ意味合いとグラフ・テーブルの意味するところは一致しているか。

配置・整列

- 28.配置が乱雑になっていないか、端がズレていないか(ラインが整っているか)。

- 29.同じ役割を持つ要素(KPIカードなど)の間隔や配置、見た目が統一されているか。

- 30.ワークシート、パディングの設定は適切か、変なズレはないか。

- 31.余白が適切に取られているか、外部パディングによる白残りがないか。

- 32.タイトルなどがフチに寄りすぎていないか。

- 33.文字切れが発生していないか。

グラフの構成要素

- 34.凡例の位置は適切か。

- 35.二重軸がある場合、原則軸の同期をしているか。

- 36.不要な罫線・枠線、軸ラベル、軸目盛、凡例がないか。

- 37.散布図など、軸が重要な場合の軸線・軸ラベルの強調は出来ているか。

3. 操作性・機能性のチェックポイント

フィルター・パラメーター

- 38.操作エリアが操作エリアとして認識できるか。

- 39.フィルターが多すぎないか(フィルターアクションで代用できないか)。

- 40.フィルターの位置とグラフ配置の関係が分かりやすいか。

- 41.フィルタータイトルが分かりやすいか。

- 42.フィルター、ボタン、スクロールなど、操作が直感と相違なく動かせるか、適切な操作形式が選択されているか。

- 43.フィルター項目の中にNULLがないか。

- 44.フィルターアクションが適切な場所にかかっているか。

インタラクション

- 45.ツールヒント内が整理されているか、調整されているか。

- 46.ツールヒントの情報が不要(シート上で全て表現されている場合)オフになっているか。

- 47.コマンドボタン、カテゴリー別の選択が原則オフになっているか。

- 48.ソートコントロールが不要であれば非表示になっているか。

- 49.マップなどの場合、ビューのツールバーが不要であれば非表示になっているか。

モバイルレイアウトについて

- 50.モバイル環境での利用がある場合、モバイルレイアウトが最適化されているか。モバイル環境での利用が無い場合、モバイルレイアウトが削除されているか。

おわりに

ダッシュボードデザインレビューの本質は、ユーザーがダッシュボードを操作・閲覧する際に感じる摩擦(使いにくさ、分かりにくさ)を取り除くことにあります。

しかし、今このチェックリストを読んで「ふむふむ」と理解できたとしても、実際にダッシュボードを作成した「作り手」は、残念ながらその摩擦に自分自身で気づくことができません。作り手はどうしても主観的になり、ユーザー導線の違和感に盲目になってしまうからです。

高品質なダッシュボードを継続的に開発するためには、作り手の主観を超える「客観的な第三者の視点」を取り入れ、レビューを仕組み化することが不可欠です。

御社で現在運用されているTableauダッシュボードも、一歩踏み込んだデザインレビューを経ることで、「なんとなく見る」ものから「意思決定に必須なツール」へと進化します。

この記事でご紹介したようなデザインの視点を取り入れたデータドリブン文化構築支援やデザインレビューにご興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。単なる技術提供にとどまらず、組織のデータ文化構築と高品質なダッシュボード開発の仕組み化を総合的にご支援いたします。

[キーウォーカーが作成したTableauダッシュボードはこちらからご確認いただけます]