はじめに:「育てる」意識がTableauダッシュボード作成の成否を分ける

「せっかくTableauで高機能なダッシュボードを開発したのに、なぜか現場で使ってもらえない…」

データ活用を推進する中で、多くの方がこのような悩みを抱えています。。。その原因は、最初から完璧なものを作ろうとするあまり

【何でもできるけれど目的が曖昧なダッシュボード】を生み出してしまうことにあります。皮肉なことに、自由度が高すぎることが、かえって意思決定の幅を狭めてしまうのです。

この記事では、そうした「使われないダッシュボード」を生まないための本質的な考え方をお伝えします。

結論から言うと、鍵となるのは

ダッシュボードは一度作って終わりではなく、ユーザーと共に改善を続ける【育てるもの】という意識です。この記事を読めば、その具体的な方法と考え方が分かります。

背景:よくある「使われないダッシュボード」という課題

データ活用が進む企業で、しばしば聞かれるのが次のような声です。

「上層部の役員が、ツールの使い方が分からないと言って見てくれない」 「お披露目会では好評だったのに、結局一部の人しか使っていない」これは、ツールの学習コストがハードルになっているケースもありますが、

根底には「このダッシュボードは自分より頭のいいひと・決定権が強いひとが使うんだろう」という【他人事】の意識があります。どれだけ優れたダッシュボードでも、見る側が当事者意識を持たなければ、ただの「綺麗な絵」で終わってしまいます。

この【他人事】を【自分事】に変えるために、 ワークショップ形式で実際にダッシュボードに触れてもらい、 データから得たインサイトで対話してもらう場を設けることが重要です。

「これなら自分でも使えそう」「こういう時に役立つな」という【自分事】の実感を持ってもらうこと が、データ定着の第一歩となるのです。

ダッシュボード開発の前に:言葉の由来から本質を理解する

そもそも「ダッシュボード」とは何でしょうか。この言葉の本来の意味を理解することが、成功への最短ルートです。

ダッシュボードの目的は「正しい現状分析」と「素早い意思決定」

ダッシュボードの語源は、自動車の運転席にある「計器盤(Dashboard)」です。

スピードメーター、燃料計、エンジン回転数など、運転に必要な情報が一目で分かり、

運転手はそれらの情報から「給油しよう」「スピードを落とそう」といった次の行動を判断します。ビジネスにおけるダッシュボードも全く同じです。

複数の重要な指標(KPI)を一つの画面に集約し、ビジネスの現状を正しく分析し、素早い意思決定に繋げること。 これがダッシュボードの本質的な目的なのです。 現状分析のスピードが上がることで、他の課題に取り組むリソースが生まれ、より的確な意思決定が可能になります。

あなたが作っているのはどっち?ダッシュボードと「レポート」の決定的な違い

よくダッシュボードと混同されるものに「レポート」があります。 両者は似て非なるものです。

ダッシュボード: 現状を分析し、次の意思決定を促すためのもの(車の計器盤)

レポート: 特定のテーマについて、詳細な分析結果を報告するためのもの(健康診断の結果報告書)

TableauのようなBIツールは手軽に綺麗なグラフが作れてしまうため、本来の目的を見失い、

ただデータを並べただけの「レポートのようなダッシュボード」を作ってしまいがちです。 明確な目的意識がないまま作られたダッシュボードは、 ユーザーからBIツールそのものへの信頼を損なう原因にもなりかねません。失敗しないTableauダッシュボード開発手順

では、本質を理解した上で、具体的にどのように開発を進めれば良いのでしょうか。

私は以下の3つのステップを特に重要視しています。

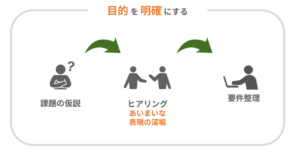

ステップ①:誰の、どんな課題を解決するのか?(ヒアリング・要件整理)

ここが最重要で最も時間をかけるべきステップです

現場の担当者が「何に困っているのか」「どんな状態を『改善』と呼ぶのか」を徹底的にヒアリングし、曖昧な言葉の認識を合わせることから始めます。 ヒアリングで出てきた課題を「5W1H」で整理し、意思決定のシチュエーションを明確にします。- Who(誰が)

- When(いつ)

- Where(どこで)

- What(何を)

- Why(なぜ)

- How(どのように意思決定するか)

この要件整理を通じて、本当に必要な指標は何かを特定し、ダッシュボードの揺ぎない「目的」を定めることが、後の工程を成功に導きます。

ステップ②:まずは最小限のプロトタイプ(たたき台)で形にする

目的が固まったら、いきなりTableauで作り始めるのではありません。

まずはパワーポイントやホワイトボードにダッシュボードのラフ画(モックアップ)を描いてみます。このステップを踏むことで、いきなりツールを触るよりもはるかに短い時間で、ユーザーと完成イメージを共有できます。

変更や修正も気軽に簡単に行えるため、 「このボタンはこちらの方が良い」「このグラフはこういう見せ方にできないか」「ユーザーが見るにはどんな表現がわかりやすいか」 といった具体的なフィードバックを早い段階で得られ、ユーザーの思考に沿った導線設計が可能になります。

ステップ③:フィードバックを得て改善を繰り返す(=育てる)

プロトタイプを元にダッシュボードを開発したら、いよいよユーザーに使ってもらいます。

どんなに完璧な設計をしたつもりでも、実際にデータを見て行動するのは人間です。 使ってみて初めて分かる改善点は必ず出てきます。ユーザーからのフィードバックを受け、ダッシュボードをより使いやすく、見やすいものへと改善していく。

このプロセスこそが「ダッシュボードを育てる」ということです。 ただし、注意点があります。

それは、どんな意見でも鵜呑みにするわけではない、ということです。

全てのフィードバックを反映させると、当初の目的からずれてしまう危険性があります。ステップ1で定めた「目的」を常に立ち返るべき判断軸とし、改善の方向性を見極めることが重要です。

実際の運用での気づき・注意点

ダッシュボードは、作って終わりではありません。

組織に定着させ、活用され続けるための「運用」にはいくつかのコツがあります。

「作って満足」を防ぐための仕組みづくり

開発したダッシュボードは、お披露目会や勉強会といった形で、ユーザーにその価値と使い方を伝える場を設けましょう。

その際、参加者のITリテラシーを考慮し、 「これを使えばこんなに楽になる」という分かりやすいメリットや、 「実はこんなに簡単に使える」という手軽さをアピールすることが、利用へのモチベーションを高めます。また、発表者が自信を持ってハキハキと話すことも、ツールの信頼性を伝える上で意外と重要です。

利用者のデータリテラシーに合わせた表現を心がける

最も重要なのは、一方的な機能説明で終わらせないことです。

実際に参加者にダッシュボードを触ってもらい、 データを見ながら対話するワークショップ形式を取り入れることで、 「他人事」だったダッシュボードが「自分事」に変わります。 この体験こそが、組織全体でデータを活用する文化、いわゆる「BIの民主化」への大きな一歩となるのです。